Mampukah Indonesia Menghadapi Badai Ekonomi "Tri-High"?

Konten ini merupakan kerja sama dengan Kompasiana, setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.com

Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Ekonomi Indonesia Bersiap Menghadapi "Tri-High", Mampukah Kita?"

Tahun 2022 yang awalnya diharapkan menjadi momentum pemulihan dari dampak pandemi, nyata malah menjadi tahun paling tidak menentu dan sangat menantang bagi banyak negara di dunia.

Belum stabilnya perputaran ekonomi akibat pandemi, dunia sudah dikejutkan dengan meletusnya perang Rusia dan Ukraina di awal tahun.

Meski perang dan konflik antara Rusia dan Ukraina tidak meluas ke berbagai negara, namun dampaknya terhadap ekonomi dunia tidak sesederhana yang dibayangkan.

Berbagai sanksi internasional terhadap Rusia turut membuat situasi semakin pelik. Banyak negara saling sikut mencari komoditas dan sumber energi dari negara selain Rusia dan Ukraina, padahal ketersediaan barang juga makin terbatas.

Selain itu, sektor transportasi logistik masih bersusah payah untuk pulih pasca pandemi, mengingat akan butuh waktu untuk mengembalikan jumlah armada yang dilepas sebelumnya.

Tidak heran, tarif shipping cost internasional "menggila" beberapa waktu lalu hingga memicu supply disruption yang secara telak membuat harga-harga barang melambung tinggi dan mengakibatkan komplikasi ekonomi dunia.

Kini tahun 2022 kita dihadapkan pada tantangan badai "tri-high", yaitu high inflation, high exchange rate, hingga high interest rate.

Bagaimana Indonesia akan melalui periode berat ini? Sudah siapkah kita?

Melewati Badai Inflasi

Tentu kita sudah sering mendengar bahwa inflasi tinggi sedang mendera ekonomi banyak negara di dunia.

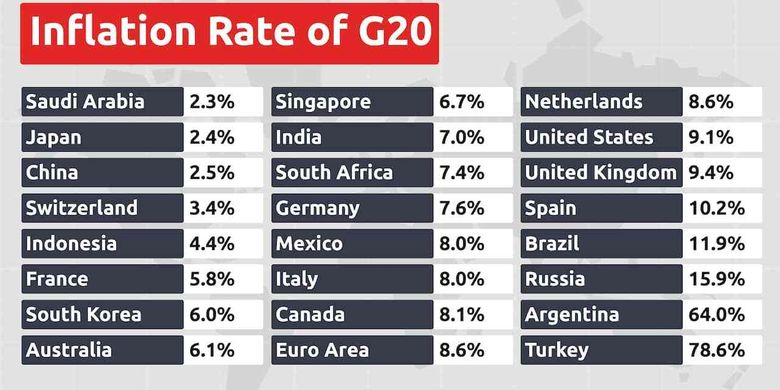

Sebut saja negara superpower seperti Amerika Serikat (AS) yang inflasinya menembus angka 9% pada bulan Agustus lalu, meski kini sudah mulai menurun ke angka 8%.

Tak hanya AS, negara-negara lain pun turut mengalami lonjakan inflasi. Data Trading Economics menunjukkan "amukan" inflasi di Turki mencapai sekitar 80%, Argentina 65%, Sri Lanka 64%, dan Iran 54%.

Tingkat inflasi negara G20.

Tingkat inflasi negara G20.Hal ini akan semakin sulit mengingat pendapatan di banyak negara cenderung stagnan alias segitu-segitu saja.

Di Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2022 lalu, inflasi kita tercatat 4,69%. Angka ini sudah terasa menyulitkan karena harga berbagai bahan pokok seperti bensin, telur, cabai, dan listrik jadi naik.

Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya negara yang mengalami lonjakan inflasi hingga di atas 50%.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia pontang-panting berusaha mengendalikan inflasi. Berbagai jurus kebijakan diluncurkan agar tanah air kita tidak menderita seperti negara lain.

Namun sumber inflasi ini lebih kepada permasalahan supply side seperti dijelaskan di atas tadi, membuat harga komoditas melonjak dan ongkos produksi serta logistik masih mahal.

Impor kita yang masih tinggi atas minyak, gas, mesin, bahan kimia, dan makanan membuat kenaikan harga sulit dibendung. Banyak negara mengalami permasalahan yang hampir sama, imported inflation.

Beruntung, Indonesia merupakan eksportir komoditas energi seperti batu bara dan minyak kelapa sawit.

Harga batu bara yang "menggila" secara tidak langsung menjadi blessing in disguise bagi Tanah Air. Bahkan APBN dan neraca dagang kita sampai surplus terutama imbas dari besarnya pendapatan ekspor batu bara dan sawit.

Hal ini merupakan sebuah tren positif mengingat terakhir kali APBN Indonesia surplus itu terjadi tahun 2012 lalu.

Surplus itulah yang digunakan pemerintah untuk memberikan tambahan subsidi bahan bakar minyak, beli vaksin, hingga memberikan bantuan sosial.

Meskipun harga bensin akhirnya tetap naik, namun sejatinya harga pasarnya jauh lebih tinggi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per Agustus 2022, harga "pasar seharusnya" Pertalite itu Rp14.450 per liter, sedangkan gas Rp18.500 per Kg. Nah, sekarang harganya berapa, selisihnya itulah yang masih disubsidi oleh pemerintah.

Era Bunga Tinggi

Selain inflasi, tantangan lain yang dihadapi ekonomi seluruh dunia adalah era suku bunga tinggi. Hal ini dikarenakan permasalahan inflasi dan suku bunga adalah dua hal yang saling terkait.

Bank Sentral AS, Federal Reserve atau sering disebut The Fed, selama tahun 2022 telah mengerek suku bunga acuan sebanyak lima kali. Dari 0,25% pada awal tahun, hingga pada September telah menyentuh 3,25%.

The Fed berencana terus menaikkan Fed Fund Rate (FFR) agar dapat mengendalikan laju inflasi di Amerika.

Sederhananya ini salah satu upaya untuk "menarik" dollar yang beredar di masyarakat kembali ke bank agar tidak terus dibelanjakan dan membuat harga-harga makin mahal.

Lalu, apa kita yang hidup di Indonesia ini harus peduli?

Bisa jadi iya, bisa jadi tidak.

Jika kita masih hidup membutuhkan bensin, gas, listrik, dan lain-lain, sebaiknya kita tetap cermati efek aksi The Fed yang berencana terus mengerek FFR. Lho apa hubungannya?

Saat suku bunga US Dollar (USD) makin tinggi, tentu semakin banyak investor dan pemilik modal yang lebih tertarik untuk memegang the greenback.

Mata uang lain, termasuk rupiah akan cenderung ditinggalkan. Capital outflow juga menjadi konsekuensi yang dapat terjadi.

Alhasil nilai tukar uang kita terhadap dollar akan cenderung melemah. Per akhir September 2022 kurs rupiah terhadap dollar telah menembus Rp15.200.

Padahal, kita masih sangat bergantung pada impor minyak, ini dan itu, yang pembayarannya harus pakai dollar.

Fenomena penguatan USD terhadap mata uang domestik (high exchange rate) ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun hampir di seluruh dunia.

Bahkan Chinese Yuan, Euro, dan Japan Yen, yang terkenal sebagai "lawan tanding" USD juga nilai tukarnya turut melemah.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia memang selalu "terjebak" dengan kedigdayaan AS dan dollarny, yang masih dipandang oleh pasar sebagai mata uang paling berpengaruh dalam perdagangan internasional.

Untuk mencegah pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan inflasi, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter terpaksa turut mengerek suku bunga acuannya.

BI 7 Days Repo Rate atau BI7DRR yang di awal tahun masih berada di level 3,5%, kini telah menyentuh 4,25%.

Harapannya tentu agar nilai tukar rupiah bisa tetap terjaga stabil, karena jika rupiah fluktuatif dan terus melemah, maka impor bisa makin tekor, barang-barang makin mahal, perusahaan makin susah, dan anggaran negara juga bisa ambrol.

Meskipun di sisi lain, kenaikan suku bunga acuan tentu akan berdampak pada kenaikan suku bunga kredit atau pembiayaan, yang pastinya akan membebani roda ekonomi.

Angsuran kredit usaha, rumah, hingga kendaraan pasti akan lebih tinggi dan membebani keuangan masyarakat. Simalakama.

Keseimbangan itulah yang perlu dicermati oleh pemerintah dan segenap otoritas terkait yang berperan menjaga stabilitas sistem keuangan yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Lalu kita sebagai rakyat biasa, tentu tidak bisa hanya bengong saja. Memahami lanskap kondisi ekonomi secara lebih luas akan membantu kita untuk lebih berpikir lebih jernih.

Lebih bagus lagi jika bisa memberi pendapat dan masukan, tidak melulu menyalahkan sana sini yang serba sulit.

Bijak mengelola uang, menjaga kecukupan dana darurat, dan berinvestasi secara tepat akan membantu keseimbangan keuangan kita dan keluarga.

Jika banyak dari kita mampu mengelola kondisi keuangan dengan baik, maka tentu akan membantu negara kita untuk bisa melewati badai "tri-high" ini dengan tumbuh menjadi lebih kuat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.