Pendidikan Gratis, Janji Kebijakan, dan Realitas Keluarga Indonesia

Konten ini merupakan kerja sama dengan Kompasiana, setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.com

Pendidikan gratis kerap dipahami sebagai capaian final dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sayangnya, kebijakan tersebut justru membuka lapisan persoalan baru yang jarang dibicarakan secara terbuka.

Kita bisa sebut seperti di balik penghapusan SPP, masih ada biaya-biaya lain seperti seragam, buku, kegiatan sekolah, transportasi, hingga kebutuhan digital lainnya.

Kompasianer merespon hal tersebut dengan melihatnya untuk dibaca ulang secara lebih jujur. Ada pengalaman orang tua, pengamatan sosial, hingga refleksi personal tentang akses pendidikan tidak otomatis berbanding lurus dengan kenyamanan belajar.

Berikut ini kami coba sedikit rangkumkan konten-konten yang masuk lewat topik pilihan: Pendidikan Gratis Bukan Sekadar Pembebasan Biaya SPP. (https://www.kompasiana.com/topic/pendidikan-gratis-bukan-sekadar-pembebasan-biaya-spp)

1. Biarkan Saya Menangis untuk Anak yang Tidak Saya Kenal

Kompasianer Adib Abadi membuka kisah dengan suasana rumah yang hangat dan serba cukup: anaknya belajar dengan fasilitas yang memadai, buku-buku tersusun rapi, dan kebutuhan sekolah terpenuhi.

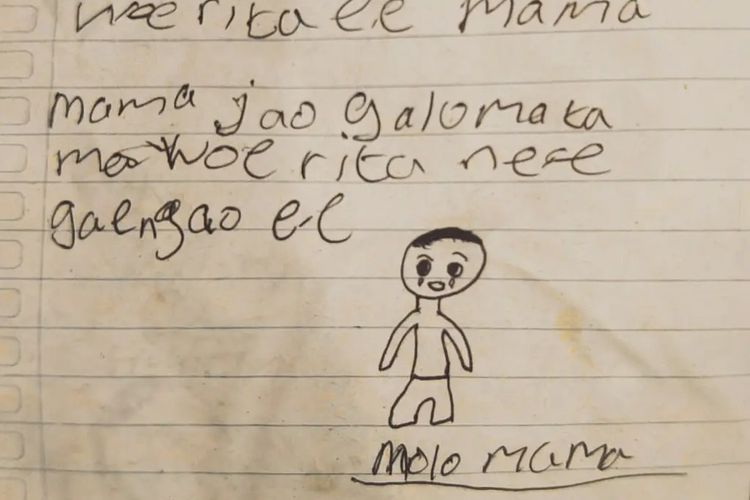

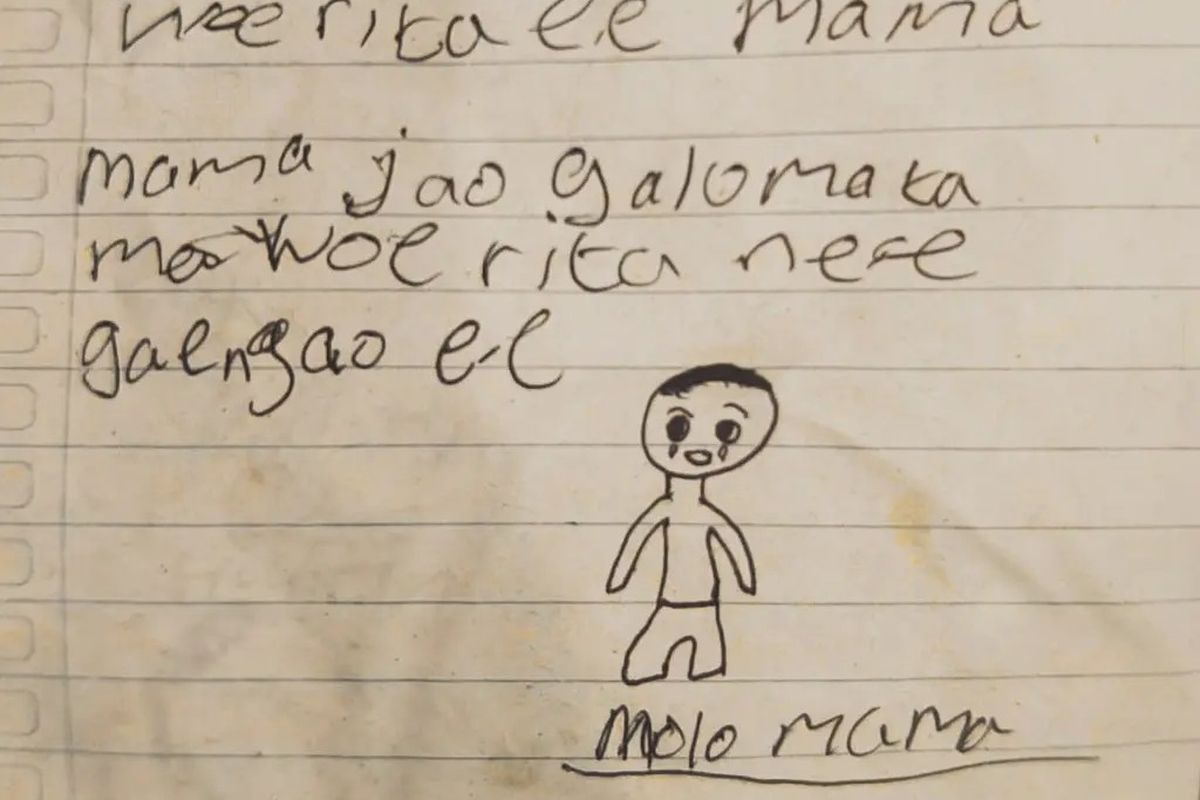

Akan tetapi, di belahan dunia yang lain ternyata ada kisah seorang anak laki-laki berusia sepuluh tahun dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku tulis dan pena seharga sepuluh ribu rupiah.

Sebagai seorang ayah, Kompasianer Adib Abadi mencoba membayangkan beban psikologis yang ditanggung anak tersebut: rasa malu di sekolah, ketidakmampuan mencatat pelajaran, dan ketidakberdayaan melihat ibunya yang tak mampu memenuhi kebutuhan paling dasar.

"Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan kesedihan dan kemarahan ini. Saya hanya seorang pedagang di kota kecil. Saya tidak punya kekuatan untuk mengubah sistem," tulisnya. (Baca selengkapnya)

2. Alarm Ngada: Saat Kita Gagal Menjadi Jembatan Emosi Anak

Melalui gambaran keseharian anak di sekolah, Kompasianer Ditta Atmawijaya menyoroti luka laten yang kerap tersembunyi di balik keceriaan.

Permintaan sederhana berupa buku tulis dan pulpen yang tak mampu dipenuhi menjadi simbol harga diri, harapan, sekaligus titik runtuh emosinya ketika pintu ekonomi dan ruang dialog sama-sama tertutup.

Tragedi ini kemudian dibaca sebagai kegagalan sistemik. Kompasianer Ditta Atmawijaya menekankan pentingnya pemetaan sosial di tingkat desa serta peran sekolah sebagai jembatan perlindungan emosional, bukan sekadar institusi akademik.

Jika depresi laten ini terus kita abaikan, tulis Kompasianer Ditta Atmawijaya sekolah dan lingkungan akan berubah dari tempat bertumbuh menjadi penjara sunyi. (Baca selengkapnya)

3. Bukan Sekadar Buku dan Pena: Siswa Bunuh Diri Menampar Sistem Kita

Video Pilihan Video Lainnya >